Histoire des forêts

SOMMAIRE de la page

Histoire des forêts en France

► Chronologie succincte : quelques repères sur l'impact de la présence humaine dans les forêts de France et d'Europe de l'Ouest.

► La France et les politiques forestières:

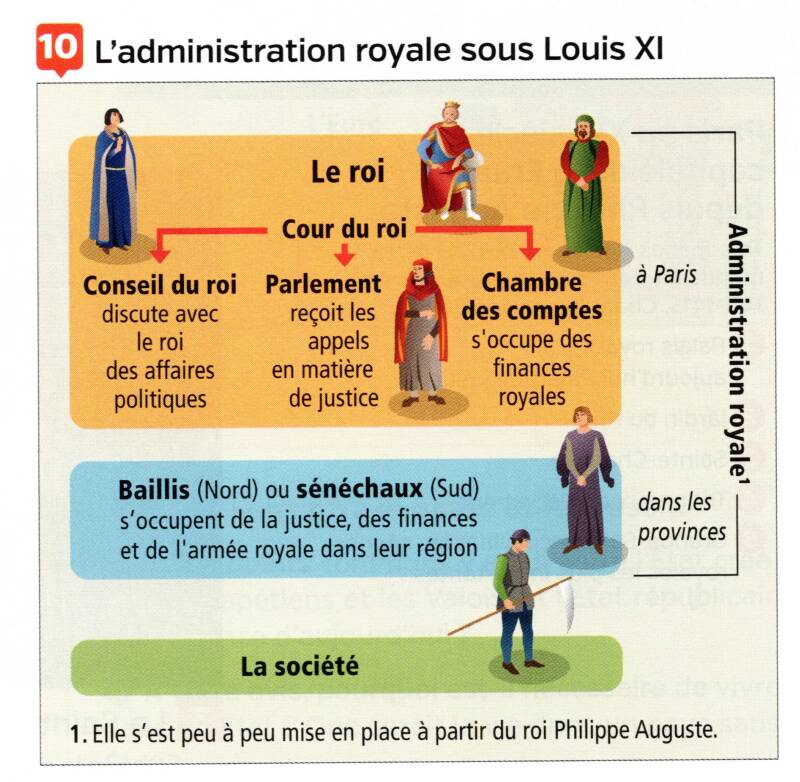

- La France des baillis et de sénéchaux à partir de Philippe Auguste.

- Philippe Le Bel : les maîtres des Eaux et Forêts.

- Philippe VI de Valois et l'ordonnance de Brunoy

- Colbert et l'ordonnance de 1669

- Le Code Forestier de 1827

- La création de l'Office national des Forêts (ONF)

► Conférence sur L'histoire de la forêt européenne 1850 - 2050.

► L'arbre en Occident.

► Repères chronologiques rapides

« Bûcheron », dans Heures à l’usage de Rome, 1475-1500. Paris, Bibliothèque Mazarine, Ms 502 f. 12. Source : Biblissima.

• 350.000000 : apparition des premières forêts sur la terre.

• 11.700 Fin de la dernière période de glaciation, les derniers chasseurs-cueilleurs vivent dans un environnement de steppes faiblement boisées. Élévation des températures et des arbres comme chênes, tilleuls, ormes et érables apparaissent. Disparition des mammouths et bisons au profit des cerfs et sangliers en France et Europe de l'Ouest.

• Environ 9000 ans, les premières populations sédentaires venues du Moyen-Orient se sont installées sur le territoire actuel de la France avec leurs céréales, orge et blé, et leurs animaux d’élevage, moutons et chèvres. Leur mode de vie, fondé sur une économie d’agriculture et d’élevage, a changé profondément le visage de la forêt

• -5800 à 2500 avant JC, au Néolithique, déforestations liées à l'implantation de groupes humains et de leurs activités (agricoles, domestiques avec élaboration d'outils et d'armes.

• -1200 avant JC environ: ère celtique et âge du bronze, développement de la métallurgie.

• -27 av. J.-C. et 476 apr.JC, Le déboisement s’est peu à peu intensifié au rythme de l’accroissement démographique, jusqu’à devenir très soutenu dans la Gaule antique. L’image du pays d’Astérix couvert d’immenses forêts pluriséculaires, encore prégnante à la fin du XXe siècle, se trouve sérieusement mise à mal! l'Empire romain est très consommateur de ressources en bois qui devient une valeur marchande.

• 476 après JC, la chute de l'Empire romain provoque un effondrement de la démographie et permet à la forêt de se reconstituer.

• Peu avant l'An mil, nouvelle phase d'exploitation car un adoucissement général des températures et une relative stabilisation politique entraînent alors un renouveau économique et démographique important. L’exploitation de la forêt reprend à un rythme soutenu de façon organisée et systématique. Les nouveaux propriétaires forestiers, c’est-à-dire la maison royale, les seigneurs féodaux et les ecclésiastiques, font preuve d’une gestion rigoureuse de leurs ressources.

• 1219 : Philippe-Auguste crée les maîtrises des eaux et forêts, en vue de préserver ses territoires de chasse. Les nouveaux agents du roi parviendront globalement à empêcher la surexploitation de la forêt par les usagers, sans réussir à anticiper un autre type de dégradations : abandonné à la voracité du grand gibier, qui raffole des jeunes pousses d’arbres, le domaine royal se retrouvera dévasté en quelques décennies !

• XVIe et au XVIIe : grandes crises d’approvisionnement car le bois fournit la principale énergie au développement économique des forges et des verreries, il doit soutenir les grandes ambitions navales et militaires de la France ainsi que les besoins domestiques d’une population en forte croissance.

Par l’ordonnance d’août 1669, Colbert Colbert entreprend de réformer en profondeur l’administration des forêts. Il réglemente la gestion du bois dans l’ensemble du royaume. Professionnels de la forêt, organisation du travail, planification et répartition des abattages d’arbres, exclusion des animaux d’élevage… tout est prévu dans les moindres détails. L’ordonnance décrète, en outre, qu’un quart du territoire forestier doit être préservé pour fournir de grands arbres destinés à la construction.

• Au début du XIXe siècle, la situation est à nouveau préoccupante : dans les années 1820, la forêt ne couvre plus que 90 000 kilomètres carrés, soit 15 % du pays, contre environ 25 % à l’époque de l’ordonnance de Colbert.

Ecole forestière créée en 1824 à Nancy pour former un corps de cadres fonctionnaires chargé d’administrer les forêts domaniales.

Un nouveau code forestier est introduit en 1827, qui inaugure une intense période de reforestation. Ce sont les boisements massifs des Landes et de Sologne, mais aussi les reforestations dans le Nord, en Champagne ainsi que sur les reliefs, les montagnes n’ayant pas échappé aux défrichements et aux pâturages. La politique de restauration des terrains en montagne (RTM) doit faire barrage aux eaux de pluie qui déferlent sur des terres nues toujours plus érodées, provoquant des inondations catastrophiques.

• Création de l’Office national des forêts (ONF) en 1965-1966, le gouvernement de Georges Pompidou entend relancer une dynamique et offrir aux forêts publiques des moyens renforcés.

D'après les sites suivants:

https://lejournal.cnrs.fr/articles/dix-mille-ans-dhistoire-de-la-foret

et

► La France et les politiques forestières

La France des baillis et sénéchaux à partir de Philippe-Auguste (1180-1223)

"Le premier souverain à laisser son nom au fronton de cette histoire est Philippe IV le Bel : en 1291, il édicte une ordonnance qui définit pour la première fois le rôle des maîtres des Eaux et Forêts, enquêteurs, inquisiteurs et réformateurs. Les fonctionnaires royaux prennent progressivement le pas sur les baillis seigneuriaux et les premières bases d'une administration dédiée sont posées.

En 1346, Philippe VI consolide le travail engagé avec la publication de l’ordonnance de Brunoy qui a pour objet d’organiser l’administration des forêts, des eaux et de la pêche. Son article IV, le plus célèbre, énonce : "Les Maîtres des Forêts enquerront et visiteront toutes les forêts et bois qui y sont et feront les ventes qui y sont à faire, eu regard à ce que lesdites forêts et bois se puissent perpétuellement soutenir en bon état."

Au cœur de la société féodale, les principes d’une gestion durable de la forêt sont affirmés ! Le texte retire définitivement toute compétence aux baillis seigneuriaux. L'ordonnance prescrit par ailleurs la généralisation des coupes réglées c'est-à-dire une planification des prélèvements. Le pouvoir royal se fait plus fort et plus centralisateur. Il unifie les règles, les pratiques et les droits d’usage."

Philippe IV le Bel et les maîtres des Eaux et Forêts

"[...] Philippe IV le Bel : en 1291, [...] édicte une ordonnance qui définit pour la première fois le rôle des maîtres des Eaux et Forêts, enquêteurs, inquisiteurs et réformateurs. Les fonctionnaires royaux prennent progressivement le pas sur les baillis seigneuriaux et les premières bases d'une administration dédiée sont posées.

Source : Bûcherons coupant des arbres afin de construire une route, extrait des Chroniques de Hainaut. ©Getty - Ann Ronan Pictures/Print Collector

Pour aller plus loin 1 podcast de trois épisodes intitulé "Quand le Moyen Âge fait feu de tout bois" avec Andrée Corvol Dessert, historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, spécialiste de l’histoire des forêts, directrice du groupe "Histoire des forêts" et Sylvie Bepoix, enseignante en histoire médiévale à l’Université de Franche-Comté, chercheuse au laboratoire Chrono-environnement sur France Culture :

Source illustration ci-contre à gauche : Novembre dans "Les Très Riches Heures du duc de Berry", Frères de Limbourg, Barthélemy d'Eyck, Jean Colombe, 1413 ©Getty - Buyenlarge/Getty Images

Source Wikicommons: http://duvertpardelalesmers.free.fr/quizz5-3.html

Philippe VI de Valois et le premier code forestier

"Avec l’accroissement démographique, le bois, qui servait alors principalement pour se chauffer vit ses réserves commencer à baisser. La fabrication des briques, du charbon de bois, le développement des fonderies ainsi que la consommation croissante de bois de charpente et de bois de marine conduisirent Philippe de Valois à instaurer, en 1346, le premier Code Forestier.

Par l’« Ordonnance de Brunoy » (1349), Philippe VI de Valois confie aux forestiers une mission de protection afin que ces forêts « se puissent perpétuellement soustenir en bon estat », ce qui peut être considéré comme une des premières formulations du concept de développement durable.

Celui qui prélevait plus de bois que ses forêts n’en produisaient annuellement était tout simplement condamné à mort.

Néanmoins, en dépit de ces dispositions rigoureuses, la forêt française ne couvrait en 1520 que le quart du territoire national. Or, au XVIIème siècle, sous le règne de Louis XIV, le besoin de bois s’accroit, tant pour la construction de maisons et de fortifications que pour la construction des navires de guerre de la Marine Royale."

https://fransylva-paca.fr/wp/histoire-du-code-forestier/

Illustration Les 16 départements des Maîtres des Eaux et Forêts (Édit de 1689) : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Colbert et l'ordonnance de 1669

[...C]'"est sans aucun doute Colbert, [...] qui reste le grand réformateur de l’Administration forestière en cette fin de la Renaissance. Nommé contrôleur général des Finances en 1661, Colbert s’intéresse très rapidement à la forêt et à ses ressources.

L’homme, qui a la confiance de Louis XIV, a un double objectif : rétablir les finances du roi et réorganiser la gestion des forêts pour permettre au pays de produire le bois nécessaire à la construction d’une marine puissante susceptible de rivaliser avec les flottes anglaises et hollandaises. Pour ce faire, il place les forêts dans son giron, lance un inventaire général des forêts royales et persuade Louis XIV de procéder à une grande réorganisation des Eaux et Forêts.

L'ordonnance que signe le roi Soleil, en 1669, est le point d'orgue de cette politique : le pouvoir royal y est réaffirmé, l’Administration forestière est renforcée, les méthodes d’exploitation sylvicoles sont précisées. Il est fait obligation aux communautés ecclésiastiques, propriétaires d'un patrimoine foncier étendu, de gérer un quart de leur surface forestière en futaie afin d’anticiper les besoins en bois à venir.

L’ordonnance de 1669 demeurera en vigueur pendant un siècle et demi et inspirera fortement le Code forestier de 1827 qui, sous une forme amendée, existe toujours à l'heure actuelle."

1827, le Code forestier

"Lors de sa promulgation, en 1827, le Code forestier affiche sans détour son ambition : permettre à l’Etat de "reconstituer et protéger le patrimoine forestier national". Trois catégories de forêts sont distinguées :

- les forêts domaniales (anciennes forêts royales),

- les bois communaux.

- et les forêts privées.

Un corps de fonctionnaires - dont les cadres seront formés dans une Ecole forestière créée en 1824 à Nancy - est chargé d’administrer les forêts domaniales. Les bois communaux sont placés sous la tutelle de l’Administration et sont soumis au Régime forestier dès lors qu’ils sont "susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière". Sur le plan sylvicole, le Code forestier accompagne la conversion progressive des taillis en futaies.

La création de l’Ecole forestière de Nancy et la promulgation du code forestier constituent le socle sur lequel s’appuie un développement forestier remarquable tout au long du XIXe siècle, poursuivi jusqu’en 1914. Forêts domaniales et forêts des collectivités sont gérées par l’Administration forestière.[...]"

L'histoire de l'ONF n'est pas un long fleuve tranquille, elle est jalonnée de crises. Edgar Pisani a fait entrer l'agriculture dans le productivisme et l'exportation. Toutefois, les réformes de l'Office National des Forêts en 2001, 2002, 2008 avec des logiques de rentabilité, des restructurations, une gestion plus mercantile, ou la diminution du budget alloué et la privatisation larvée conduiront à une crise sociale ouverte. Les agents de l'ONF dénoncent une "usine à bois", l'abandon des missions de protection, les suppressions de postes créant un malaise social au sein de l'Office. Entre 2005 et 2020 50 agents de l'ONF se suicident.

D'après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_des_for%C3%AAts

Création de l'Office National des Forêts

"En créant l’Office national des forêts (ONF) en 1965-1966, le gouvernement de Georges Pompidou entend relancer une dynamique et offrir aux forêts publiques des moyens renforcés. Le ministre de l'Agriculture, Edgard Pisani, fait un choix fort en proposant de confier la gestion des forêts publiques à un nouvel établissement public - l'Office national des forêts - doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

L’affectation à l’ONF du produit des forêts domaniales – et notamment les recettes liées aux ventes de bois - doit permettre à la nouvelle structure de gérer d’une manière dynamique le domaine de l’État grâce à un important réinvestissement. La réforme s'accompagne d'une réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts qui se scinde en deux : la gestion des forêts publiques est confiée à l’ONF ; la gestion des eaux est rattachée au ministère de l’Agriculture. L'ONF est né." [...]

Avec la création de l'ONF, la mission de surveillance du garde forestier s'enrichit du rôle de gestion et de protection. C’est aussi le début d’une culture du dialogue et d’une ouverture vers la société avec une prise en compte croissante de la valeur écologique de la forêt. Les bois morts, auparavant considérés comme des réserves potentielles de vermines, sont aujourd’hui vus comme un hôte offrant les ressources nécessaires à un quart des espèces forestières (insectes, champignons…).

Viennent ensuite les créations de réserves biologiques intégrales ou dirigées sur tout le territoire. En novembre 2021, le réseau national comptait 246 réserves, couvrant plus de 54 000 hectares dans les forêts de métropole et plus 86 000 hectares dans les départements d'Outre-mer. En 2007, l’ONF classe les premières Forêts d’Exception® qui reçoivent ce label pour leur valeur historique, patrimoniale ou paysagère.

Le temps passe et les incertitudes face au réchauffement climatique s’intensifient. Peu à peu, une prise de conscience générale place le bois comme un atout dans la transition énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le principe de multifonctionnalité de la forêt est plus que jamais d'actualité.

Aujourd’hui, l’Office national des forêts produit du bois et accueille le public tout en protégeant la biodiversité."

► Conférence sur L'histoire de la forêt européenne 1850 - 2050

Vidéo INGE /diffusée le 23 mars 2022 / avec Andrée Corvol Dessert Directrice de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), professeure associée à l’Université de Paris-Sorbonne et membre de l’Académie d’Agriculture de France. Durée 01:30:00

► Livre : "L'arbre en Occident" Andrée Corvol Dessert

"L’arbre grandit et grossit, dépérit, brûle ou casse (on l’a encore constaté en janvier 2009 dans le Sud-Ouest de la France). Ces phénomènes reflètent le nombre des années ou la colère des cieux. Voilà 400 millions d’années qu’il démontre ses capacités évolutives. Il connaît le sort de tous les vivants : l’éloignement des anciens conditionne le développement des jeunes – leçon de tout temps difficile à admettre. Mais si les individus meurent, l’espèce demeure.

Sans conteste, l’arbre est un objet d’histoire fascinant. Cette histoire-là, trop mal connue du public, réserve des surprises innombrables et est souvent plus prenante que celle de beaucoup de personnes ou de collectivités humaines."

https://www.fayard.fr/livre/larbre-en-occident-9782213643083/

Créez votre propre site internet avec Webador